|

п»ї |

| << тетрадь 5, глава 27 >> |

На ночлег при помощи пистолета

Бедняку открыты два пути: в больницу и в тюрьму. О том, что бедняку попасть в больницу очень даже нелегко, знают теперь все, а вот о том, что и в тюрьму не сразу попадешь, нам самим пришлось убедиться.

|

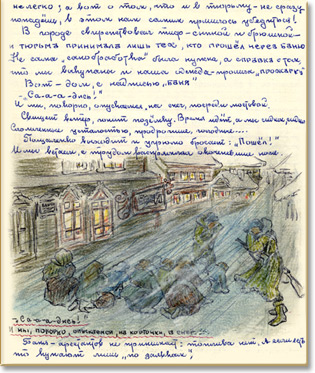

Вот дом с надписью «Баня».

– Са-а-а дись!

И мы покорно опускаемся на снег посреди мостовой. Свищет ветер, гонит поземку. Время идет, а мы сидим, сидим... Сломленные усталостью, продрогшие, голодные... Пощаленко выходит и угрюмо бросает:

– Пошел!

И мы встаем, с трудом распрямляя окоченевшие ноги. Баня арестантов не принимает – топлива нет. А если есть, то купают лишь по заявкам. И мы бредем, совершенно раздавленные усталостью и отчаянием.

– Приставить ногу! Садись!

И мы опять стоим на корточках, тупо опустив голову.

– Пошел!

И все начинается сначала.

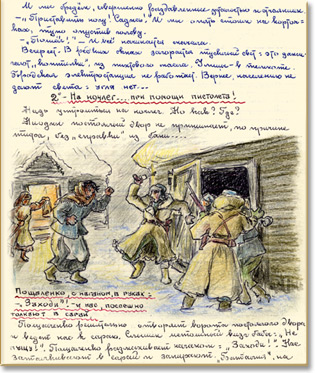

Вечереет. В редких окнах загорается тусклый свет: это зажигают коптилки из пихтового масла. Улицы в темноте. Надо устроиться на ночлег. Но как? Где? Ни один постоялый двор по причине тифа не принимает без справки из бани. Пощаленко решительно отворяет ворота постоялого двора и ведет нас к сараю. Слышен истошный визг бабы:

|

Пощаленко размахивает наганом:

– Заходи!

Нас заталкивают в сарай и запирают. Баталия на дворе постепенно затихает.

В сарае темно. Пахнет плесенью и нечистотами. Под ногами сухой навоз. Когда-то здесь была конюшня.

Стучим в двери, кричим...

– Ну, чего шумите?

– Выпустите нас на оправку!

– Начальник конвоя ушел. Не велел пускать!

– А хлеб? Воду?

– Ничего не знаю. Велел спать!

Темно. На ощупь выбираем место посуше. В противоположный угол идем по нуждой. Затем ложимся вповалку – мужчины, женщины. Спим...

Бичер-Стоу, где ты?

На следующий день все начинается сначала:

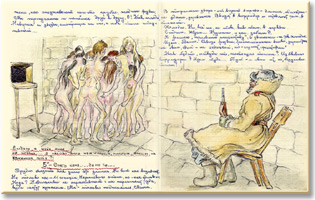

Наконец, слава Богу, мы в бане. Разделись. Вещи сдали в прожарку. Большая квадратная душевая. Стали. Ждем. Вдруг – кипяток, и сразу затем – холодная вода. Не успели еще и напиться, как вода окончилась.

– Выходи!

Ведут нас в холодный предбанник, мощенный крупными каменными плитами. Одежды нашей нет. В прожарке – холодно. Одежду смочили, но пара нет!

|

Пять часов стояли мы в ожидании нашей одежды. Пять часов нам казалось, что сердце примерзает к ребрам и душа с телом расстается. За эти пять часов тело даже не обсохло после того холодного душа! Все спасение было в том, что мы плотно жались друг к другу, и те, кто был снаружи, протискивались вовнутрь. Так получалось своего рода непрерывное коловращение, и это согревало нас, не давало замерзнуть.

Но вот наконец нам выдали одежду из прожарки. Мокрую... Ее смочили, а сухого пара не оказалось. Но мы рады были одеть и такую – мокрую и холодную одежду.

В тюрьму! Скорее бы в тюрьму! Трудно поверить – тюрьма казалась нам пределом мечтаний. Вот доказательство того, что все на свете относительно.

Ворота тюрьмы. Перекличка. Проверка. Скорее, скорее! Мы голодны! Мы устали! И нам так холодно! Нас впустили в тюремный двор и отвели… в церковь. В бывшую церковь... Видно, ее начали разбирать: сняли купола и крышу. Сверху, с неба смотрят на нас яркие зимние звезды. Но в самом здании темно и холодно – ах, как холодно! Всюду снег. Бродят какие-то тени, нас ощупывают чьи-то грубые, жадные руки. Мы перепуганы и жмемся друг к другу. О, как холодно! Наверное, и звезды, смотрящие на нас с неба, тоже недоумевают...

Трудно сказать, как долго это длилось. Но вот нас вызывают. Не только нас, 11 женщин нарымского этапа, а еще столько же. Куда? Невольники не спрашивают: их перегоняют туда, куда сочтут нужным. Мы только подчиняемся. Молча.

В тюремном дворе – от ворот вправо – длинное одноэтажное здание, деревянное. Вводят в коридор и оставляют там в темноте. Холодно. Но все же не так, как там, в церкви. Стоим. Ждем... Неужели о нас забыли? Я решаю проявить инициативу – в движении не так холодно.

Идем. Темно. Сквозь редкие, расположенные высоко зарешеченные окна свет не освещает, но служит ориентиром.

Как будто откуда-то потянуло теплом. Из бокового коридора? Идем туда. Тут и окон нет, но, безусловно, теплее! Иду, ощупывая руками стены. Дверь? Да, дверь. Нажимаю. Она поддается! Отворилась, и на нас так и пахнуло влажным теплом.

– Это баня! Девчата, здесь тепло...

Какое блаженство – почувствовать наконец тепло! Мы находим полкъ, и все лезут повыше, где теплее.

Я не знала устройства парной бани; не знала, что такое «полки», потому что в Бессарабии никогда такого не было, и никуда ни старалась пролезть. Расположилась на самом низу, на лавке. Мгновение – и мы все уже спали.

Кто первый проснулся? Кто поднял тревогу? Не знаю... Разбудил меня топот и вопли. Все куда-то бежали, метались в темноте, налетали друг на друга, падали, кричали, звали на помощь...

Угорели... Вот когда я поняла, что значит «метаться как угорелый». Оказалось, что мы попали в баню для начальства. После того как начальство помылось, баня, правда, не успела остыть, но в ней накопился угар. Когда та из нас, кто вовремя проснулась, стала трясти и будить всех прочих, понимая опасность, то началась паника. Женщины бегали вокруг, вдоль стены, и не могли найти дверь. Повсюду слышно было:

– Катя! Надя! Даша! Люба!

|

– Спаси-и-ите!

Я не угорела. Должно быть, оттого, что спала на полу, но со стороны глядеть на все это было довольно жутко...

Но вот дверь отворилась и появился наш избавитель. Не ангел, нет, а просто тюремщик. Он стоял с фонарем «летучая мышь» и смотрел на нас с нескрываемым удивлением.

Мы ему несказанно обрадовались. Паника сразу прекратилась. Старичок имел очень жалкий, забитый вид, и я, помнится, этому очень удивилась. Удивляться, собственно говоря, было нечему. Как я узнала позже, тюремная обслуга: банщики, истопники, ассенизаторы – были также из числа заключенных. Даже многие конвоиры были так называемые самоохранники – заключенные-бытовики, то есть убийцы, воры и т. д. Им в руки давали винтовку и право убивать себе подобных. И самые безжалостные, жестокие конвоиры были именно эти самоохранники: они выслуживались из страха быть разжалованными.

Этот подагрический старичок отвел нас в «нашу» баню, где нам дали по одной шайке горячей воды и по горсти песка вместо мыла.

Из бани нас погнали – голых – через все здание, и нам пришлось дефилировать нагишом перед целым взводом гогочущих солдат. Среди нас были совсем молоденькие девушки, еще не заморенные, не утратившие женского обаяния. Под взглядами солдат девчата извивались, как от прикосновения раскаленного железа, и я удивлялась дежурнячкам, которые не сочли нужным избавить нас от этой пытки стыдом. Напротив, они ухмылялись, когда солдаты говорили:

|

Наконец мы получили из прожарки вещи, вернее то, что было нашими вещами. Теперь они превратились в покореженные от жара сухари. Все меховое съежилось: моя шапка едва налезала на кулак. Но нам это было безразлично! Единственное, о чем мы мечтали, – поесть и уснуть.

В камере, в которую нас загнали, были две откидные железные койки, вделанные в стену, и столик, закрепленный в полу. Камера очень высокая, и маленькое оконце с покатым подоконником под самым потолком. Высокая-превысокая печь, абсолютно холодная. В эту зиму 1942-43 годов, очень суровую, печей ни разу не топили – топлива не было. Впрочем, особой необходимости в отоплении тоже не было: в камеру для двоих нас втиснули 24.

И сразу нам дали тюремный паек: 350 граммов хлеба и кружку воды. Проглотили мы это «лакомство» буквально в одно мгновение, ведь двое суток ничего не ели. Но усталость побеждает все, даже голод. Мы уже были в невменяемом состоянии. И сразу, повалившись, уснули сидя (лечь было невозможно).

– Вста-а-а-ть! Безобр-р-разие! Заключенные спят после подъема! Всем на три дня штрафной паек!

Я вскочила на ноги – и тут же упала. Комната завертелась перед моими глазами. Какая-то бледная, желто-зеленая физиономия, открывая рот, дергалась и кружилась, как мне показалось, где-то под потолком. Я закрыла глаза, чтобы справиться с головокружением, и, лишь придя в себя, наконец поняла – это обход тюремного начальства.

Женщины проснулись, но, не имея сил встать, падали снова друг на дружку и засыпали или, стоя на четвереньках, бессмысленно моргали глазами.

|

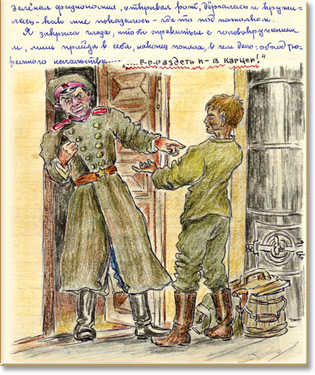

– Р-р-расуждать смеешь? Молчать! – завопил он и из желтого стал сизым. – Р-р-раздеть и в кар-р-р цер!

Кто-то сорвал с меня через голову гимнастерку, потащил было и рубашку с короткими рукавами, но, убедившись, что под нею голое тело, оставил.

И вот я в карцере. Собственно говоря, сами карцеры, как я убедилась, пока меня вели по ко-ридору, были превращены в тифозные изоляторы: на их черных железных дверях было мелом написано «Тиф» и стояла дата и количество больных. Меня же просто втолкнули в сортир и заперли за мной дверь. Что там Чацкий – «с корабля на бал», вот из тысячеверстного этапа да сразу в карцер – это, действительно, надо иметь особое счастье!

| << тетрадь 5, глава 27 >> |

Материал сайта можно использовать только с разрешения наследников.

Условия получения разрешения.

©2003-2024. Е.А.Керсновская. Наследники (И.М.Чапковский ).

Отправить письмо.